« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次のページ »

毎日のお天気 気になりますね。

早明浦ダムの水位が 9月3日で28%。

県内では 第一次取水制限がでていました。

しかし翌日9月4日には100%回復となり 放流を開始しました。

あまりの回復にダムに依存しているものとしてはうれしいのですが

それ以上に 各地での 雨による災害 、竜巻による家屋の倒壊など気象の一部集中型とみられる激変を伴う 天気の移り変わりも異常に思えてなりません。

天気が変わることを深く知るために 記録をつけてみよう。

気圧の変化がみえる

水位が上がると雨になる

水位がさがると晴れになる

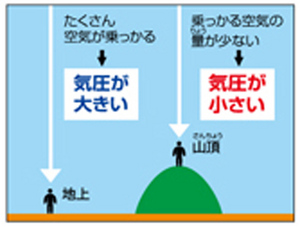

気圧ってなに?

気圧とは空気の重さによる圧力のことです。

空気にも重さがあり、積み重なると圧力が生じます。その圧力を気圧といいます。

山の上などの高いところでは、空気の層が薄くなるので気圧が低くなります。また、同じ高さでも、気圧差が生じることもあります。

この雲を見たあと天気はどうなるのかな

天気はどうして変わっていくの?

地球はぐるぐる回っていて、水がたくさんあるからです。

地球はぐるぐる回っていて(これを自転といいます。)太陽に向いている面は暖まり、そうでない面は冷えることを繰り返しています。

同じ地球上で熱い所と冷たい所ができると、暖かい空気が軽くなって上昇したり、冷たい空気が重くなって下降したりという空気の流れが起こります。

さらに地球の自転によっても空気が地球全体に動き回ります。

地球には水分がたっぷりあって、その水分が水や水蒸気・氷といった様々な物質に姿を変えて、空気中に放出されたり、また地上に落ちてきます。

これが天気の変化となっているのです。

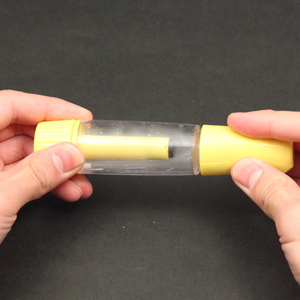

お天気のひみつ どうなる?どうしてを学習するキットです。

続けて記録することで新しい発見ができます。

毎日のことに関心をもつことは子供たちにとって

気付きを養うことにつながります。

【かんたんお天気予報セット 1155円】

雨を降らせる白や灰色の雲の正体

実は 雲の正体は 小さな水の粒(水滴)が集まってできたものです。

分かりやすく言えば 霧のようなもの。

空高くできた霧のことを雲と私たちは呼んでいます。

★では、その空高くできた霧(水の粒)はどこからきたの?

氷水が入ったガラスのコップをしばらく置いておくと、コップのまわりに水滴がつくのを見たことがありますね。

これは、冷たい氷水によって コップの周りの空気が冷やされ、空気中に含まれている水がコップについたものです。

空気の中には目にみえない水が含まれています。これを水蒸気といいます。

これと同じことが 空高くでも起こっているのです。

★空高くにだけ なぜ雲はできるの?

お菓子の袋が高い山の上や 飛行機の中でパンパンにふくらんで 驚いたことはないでしょうか?

これは目に見えない空気にも重さがあります。

これを気圧といい、高いところに行くほど空気が乗っかかる量が少なくなるので、気圧は小さくなります。

空気はふくらむと 温度が下がる性質があります。

空気のかたまりの中の空気の粒(分子)どうしがよくぶつかりあうほど、温度が高くなるので ふくらんだ空気のかたまりは、分子どうしがぶつかりにくいので温度が下がります。

★どんな時に雲ができるの?

雲ができるには、水蒸気をふくんだ暖かい空気が、空高く上がっていく(上昇)する必要がありますが、どんなときに空気は上昇するのでしょう?

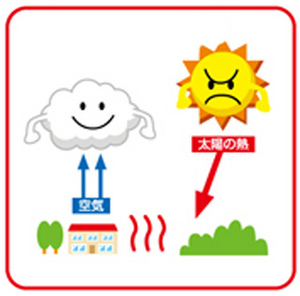

1.太陽の熱

太陽の熱で地面が暖めらます。そして地面の近くの空気が暖められることで空気が軽くなり上昇します。

2.山

風が山にぶつかって 山にそって上がっていきます。

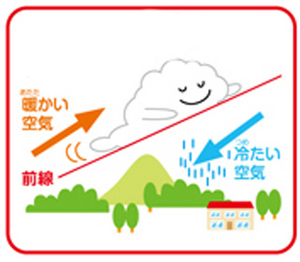

3.前線

暖かい空気と冷たい空気がぶつかりあうと、暖かい空気のほうが軽いので、冷たい空気の上に のりかかるかたちで 上昇します。

暖かい空気と冷たい空気が地上で接しているところを前線といいます。

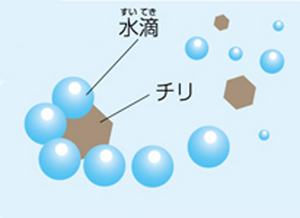

雲ができるには、実はもうひとつ条件があります。

それは 空気中の小さなチリです。

水滴は、ふだんどのようなところで見えるでしょう。

空気中には水滴は浮かんで見えません。しかし 葉っぱやコップについている水滴は見えます。

空気がきれいな状態だと雲はできません。

空気中に細かなよごれがあるため(チリ・ホコリなど)それに水滴がくっついて集まり 雲ができあがります。

スプレーボトルの中に雲と同じ状態をつくれます。

【雲と虹の学習 サイエンスブック】

夏休みの自由研究に やってみよう

太陽熱のすごさが体感できます。

時間ごとの温度変化が記録できる6色スライド式指標付きのDX万能温度計が付いています。

付属の黒色ビニールテープを巻いた空き缶に水を入れて、ペットボトルをかぶせます。

晴天時の太陽光の下に置いておくと、空き缶の中でお湯になります。

太陽の高さによって簡単に反射板を角度調節します。

また土台の箱の中に石などを入れることで重りとなり、風で飛ばされにくくすることもできます。

お湯は何度まで上がっていくのでしょう

透明のペットボトルに水を入れた場合や

黒く塗ったペットボトルに水を入れた場合

また 牛乳パックを使った場合など

いろんなものを使って実験してみましょう

【理科実験教材 ソーラークッカー実験セット 】

ダンゴムシってどうやって大きくなっていくの?

ダンゴムシは体が大きくなる時、からを脱ぎます。

これを「脱皮」といいます。

ダンゴムシの脱皮は 他の虫たちと少し変わっています。

4、その後 からをたべてダンゴムシはどんどん大きくなっていきます。

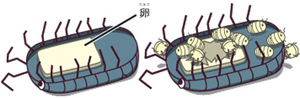

どうやってダンゴムシはうまれてくるの?

ダンゴムシは少しの間おかあさんの おなかで育ちます。

ある程度の大きさに育つといっせいにおかあさんのおなかから出てきます。

ダンゴムシのからだ

ダンゴムシの頭部には1対の触角があります。

胸部には7対の歩脚があり、腹部は6節からなります。

背面は丸く盛り上がっていて、腹面は平らで、刺激を受けると、腹面を内側に丸まり、ほぼ完全な球形になります。防衛と体表からの水分の蒸発をふせぎます。

この球形の姿は敵に対する防御の姿勢と考えられていて、アルマジロなどとの平行進化の例です。

ダンゴムシのこと、もっと知りたいね

●ダンゴムシの住処は?

●ダンゴムシの好きなえさって?

●ダンゴムシの一生って?

●ダンゴムシの生態?

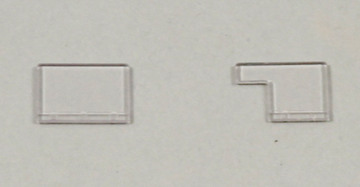

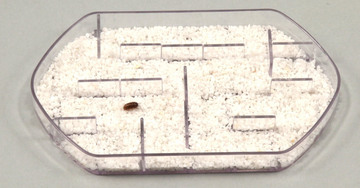

オリジナル迷路が簡単につくれるようになっています。

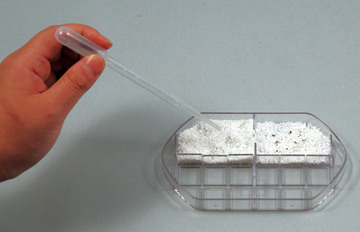

白い砂が乾いたら適度に湿らせてあげて下さい。ダンゴムシは湿ったところが大好きです。

だけど なんで迷路なの?と思ったのですが それには秘密が!

ダンゴムシの能力のすごさがわかります。

ダンゴムシと迷路のなぞについて

動物に迷路を通り抜けさせる実験を迷路実験といいますが、普通は多くの回数をこなして学習をさせなければ成立しないものです。

脊椎動物以外で複雑な迷路を覚えられるものはほとんどないのですが、迷路に入れられたダンゴムシは一発で通り抜けられる能力を持っているのです。

実は、ダンゴムシには進行中に壁にぶつかると左へ、次は右へ(あるいは右へ、次は左へ)と交互に曲がっていく習性があるのです。この行動は「交替性転向反応」といい、左右に交互に曲がる事で天敵から逃げられる確率を高めているといわれています。短い距離で交互に左右に曲がれば抜けられる迷路ならば、ダンゴムシは学習なしで通り抜けられるということです。

ダンゴムシの生態

背中に黄色い模様があるのがメスです。模様のないのがオスです。

ダンゴムシは世界に分布していて、人家周辺や庭先、畑などで見ることができます。石灰質の土壌を好みます。

主に落ち葉や雑草などを食べて育ちます。

幼虫は7回ほど脱皮して成虫になります。小さいうちは1週間おき、大きくなると1ケ月おきに脱皮します。成虫になるまで約1年かかります。

ダンゴムシにえさをあげよう

ダンゴムシが好きな食べ物ってなんだろう。

えさを使ってする実験はえさをいれて1日置いたあとに結果をみてみよう。一番好きなえさかどうかは、えさの大きさをみればわかります。

最初の大きさから 一番小さくなっているえさが大好きな食べ物だとわかります。

注意!えさの実験が終わったらすぐにえさをとりのぞこう。かびがはえて ダンゴムシが死んでしまいます。

ダンゴムシの脱皮について

脱皮は7〜10日ほどかかります。始め後ろ半分を脱ぎ、脱いだ殻を食べて前半分も続いて脱皮します。脱皮に失敗すると亡くなることも多いようです。寿命は約3年〜5年。死骸になると、カビに覆われて分解され、土になります。

夏休みの自由研究に最適なこの観察キットは、子供たちがすぐに取り組める身近で楽しいものです。

【生物の観察 ダンゴムシの習性観察セット 】

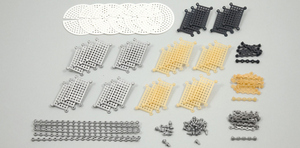

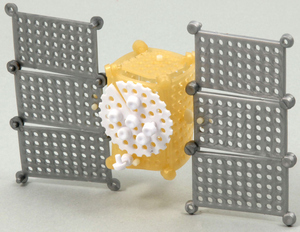

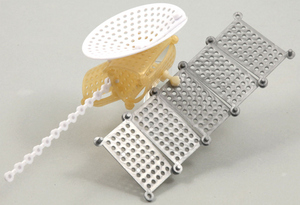

自分だけの人工衛星をつくろう

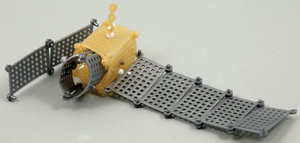

板状パーツと棒状パーツを組み合わせて オリジナル人工衛星をつくることができます。

人工衛星を知ろう

大昔、宇宙は爆発的に大きくなって今のような宇宙が生まれました。それから何年経ったかを解き明かしたのは人工衛星なのです。

★人工衛星の種類

・地球の周りをまわって、地球を見ている人工衛星

・地球の周りをまわって、宇宙を見ている人工衛星

・地球のまわりから飛び出す探査機

他にも、「あかつき」のように、金星の周りを回る人工衛星や、「イカロス」のように、太陽の周りを回っている人工惑星があります。

宇宙で働く人工衛星たち

GPS衛星「ナブスター2」

GPSとは(全地球的測位システム)と呼ばれる、「位置を知るための仕組み」です。GPSは、地球を回る24個の衛星から発信される電波を利用して位置(緯度,経度,標高)を計算します。

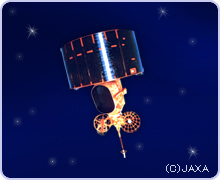

小惑星探査機「はやぶさ」

2003年打ち上げ2005年にアポロ群の小惑星 イトカワに到達。その表面を詳しく観測し サンプル採集後、2010年6月13日22時51分、60億kmの旅を終え、地球に大気圏再突入しました。

陸域観測技術衛星「だいち」

宇宙から、地球をくまなく観測する人工衛星で、地図をつくったり、災害の様子を確認したり、資源の調査などを行います。

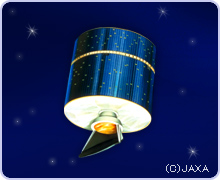

気象衛星「ひまわり5号」

雲の写真を撮影していて、天気予報や台風の接近などを観測するのに役立てられた人工衛星。今はひまわり6号が後を継いでいます。

通信衛星「さくら3号」

1996年まで、離島への電波の中継、災害時の通信に使われたりした人工衛星です。

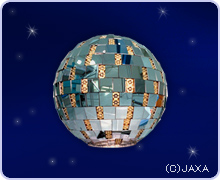

測地観測衛星「あじさい」

地球上の距離や方向を宇宙から正確に測ることができる人工衛星。正確な地図づくりにを行っています。

放送衛星「ゆり3号」

1998年まで、「衛星放送」の電波を届けていました。

これまでに世界各国で打ち上げられた人工衛星は2013年1月時点で7000個を超えています。地上に回収されたものや、高度が下がって落下したものを除いても、周回中の衛星は約3500個以上あるといわれています。

この教材キットをつかって自分だけの人工衛星を考えていろいろとつくってみましょう。近い未来に実現するかもです。

【教材 理科実験宇宙 人工衛星のかたち(宇宙の謎を解き明かす) 】

« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次のページ »

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】