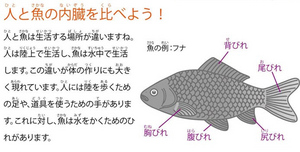

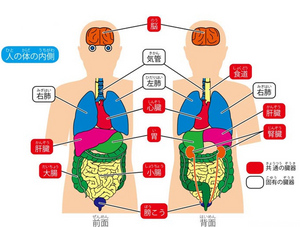

人と魚の違い?色つき粘土を使って比べる教材です

この教材キットでは 人や魚の脳や内臓を種類ごとに色を変えて 粘土でモデルを作ります。

小麦粉粘土で 白・赤・青・黄色の4色を比率を変えて混ぜあわせることで 様々な色を作ることができます。

自分の好きな色を作って オリジナルのモデルを作ってみましょう。

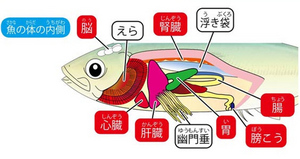

魚にしかない3つの臓器とは?

えら

魚が呼吸 しているところです。

細かいひだには血管がたくさんはりめぐらされていて水の中にとけている酸素を取りこむしくみがあります。

浮き袋

浮き袋は魚が上下に移動する時の水圧変化に対応するためのものです。浮き袋には気体が入っていて、その体積を調節することで、からだの比重と水の比重を同じにして、水の中を泳ぎやすくします。

幽門垂(ゆうもんすい)

胃と腸の間にあるたくさんのふさのようなものです。

腸と同じそしきでできていて、あぶら分のおおいえさの消化・吸収 に関係していると考えられています。

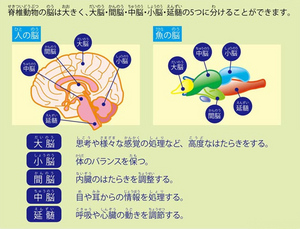

脳は動物の体の活動をまとめる役割があります。

見る、聞く、匂うなどの間隔や人の体の体温調節もすべて脳がはたらきかけているのです。

人と魚の脳を比べると それぞれ発達している部分が違います。

人は大脳が大きく発達しています。

これによって 複雑な言語によるコミュニケーションや 指先の細かな動作など

他の動物にはできない高度な活動が行えます。

魚は小脳や中脳が発達していて これによって不安定な水中でもうまくバランスをとることができるのです。

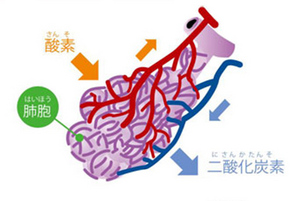

動物は呼吸によって、体に必要な酸素と 不要になった二酸化炭素を交換しています。

人は「肺」

魚は「エラ」

で、呼吸をしています。

肺のしくみ

肺は体の左右に1つずつあります。

肺の中には肺胞と呼ばれる小さな袋がさくさんあり、その表面には細かな血管がとおっています。

この血管で肺に入ってきた空気中の酸素と 体内を流れてきた不要な二酸化炭素を交換しています。

また肺胞によって 肺全体の表面積がひろくなり 一度に多くの酸素と二酸化炭素を交換することができます。

※こちらの教材は完売いたしました。ありがとうございました。

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】