【教材 書道】墨は人間と同じで成長するもの

知るほどに楽しくなる墨

文房四宝

毛筆による書道の場合 硯・筆・紙・墨が 最低限必要な用具となります。これを 文房四宝といいます。

墨が固形の場合は水が必要となり、また下敷きも多用されています。

墨=インクです。

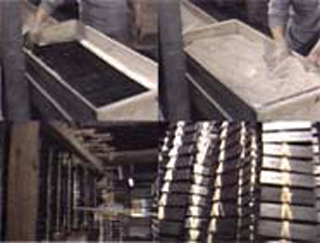

植物油や石油、松などのすすを にかわで固め、保存性を高めたものが市販されています。すすを植物油や石油うから採ったものを「油煙墨」 松から採ったものを「松煙墨」といいます。

また液体として墨汁も多く使われています。

墨の歴史

墨は中国で生まれました。

漢時代の墳墓からは 墨書きされた木簡、竹簡が多数発見されており、さらに文献「東宮故事」には、墨についての記述が見え、墨の紀元が相当古いことがうかがえます。

日本では「日本書記」に初めて中国の墨について記された部分があり、奈良時代に国産の墨が製造されていたことを「大宝律令」が伝えています。奈良時代に製造されていた墨は松煙墨で、その後鎌倉時代に南都油煙墨、いわゆる奈良墨の製造が始まりました。

江戸時代に入り各地で製造されるようになりましたが、実績のある奈良に優秀な職人が集まったため 奈良の伝統産業として受け継がれ、今日に至っているのです。

墨の成長

墨は古いほど良いといわれます。確かにふるくなるほど良くなります。

人の成長と同じように、幼年、少年、青年、壮年、老年期と成長し、変化するのです。

この成長過程も墨の大小、厚み、保管場所によって違いが生じます。

保管の仕方によっては 成長が止まってしますこともあります。

墨の保存方法

墨は日々の気候条件により絶えず変化しております。墨は生きているのです。

湿気の多い日は水分を取り入れ、乾燥し晴れた日は水分を放出し、自然環境に順応して墨は生き続け成長しています。

しかし温度、湿度の急激な変化であるところ、直射日光、湿気の多いところ、冷暖房機の前などは好みません。

四季の影響の少ないところ、たとえば土蔵のようなところが一番よいのですがすべての家庭にあるとは限りません。

したがってよく似たところは引きだしの中、タンスの中で直射日光、湿気の少ないところがいいのです。

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】