【理科科学実験】もこもこ 結晶が作れる!

結晶の育つ様子を観察しよう。

尿素を使ってさまざまな結晶を作ることができるキットです。

再結晶・反応熱が楽しく理解できます。

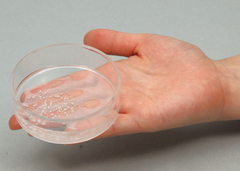

★尿素を溶かすと水が瞬時に冷える!?

吸収熱反応が瞬時に体験できます。

★尿素が水に溶ける限界量ってどのくらい?

20℃の水100mLに約100gの尿素がとけますが、60℃のお湯100mLには、約250gの尿素がとけます。

角がかくばったり まるくなったり?

尿素の結晶をつくるとき

水に溶けた尿素は、なぜ、結晶になってまた出てくるの?

それはね…

まず、尿素(にょうそ)の説明をします。

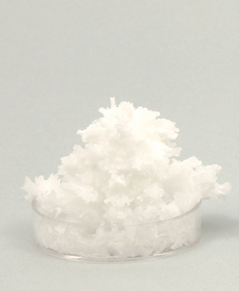

尿素は、色がなく、においもしない結晶です。

尿素は体から出てくるおしっこ(尿(にょう))に多くふくまれています。

水によくとける性質があります。

身近なところで保湿クリームや肥料などに使われています。

最近は、水とまぜると冷たくなる性質を利用して、携帯用の冷却パックとしても使われています。

尿素が結晶として出る理由

結晶を出させるには、いろいろな方法があり、その原理もかわります。

ぜひ、いろいろな方法で結晶の析出(結晶を出すことを楽しんでください。

その1.

尿素の水溶液(尿素を水にとかし、洗濯のりと洗剤をまぜたもの)に紙などにひたして、そのままおいておくことで紙のまわりに結晶ができます。

原理

尿素の水溶液は、紙にひたすことで少しずつしみていきます。

そして、紙の先から、水分が少しずつ蒸発していきます。

水が蒸発することで尿素の濃度が上がり、最後には尿素は水に溶けきらなくなります。水の蒸発がゆっくりで、核となる結晶のまわりに規則正しく尿素が結晶として析出し、きれいな針状(針のように細くとがった形)の結晶がみられるようになります。

なお、あらかじめ尿素の結晶を紙のまわりにつけておくと、その結晶を核にして、結晶が成長しやすくなります。

-------------------------------------------------------------

その2.

あたたかい尿素水溶液を冷やすことで結晶ができます。

原理

尿素は温度によって、水にとける量がかわります。温度が高いほど尿素はとけやすくなり、低いほどとけにくい性質があります。

20℃の水100mLに約100gの尿素がとけますが、60℃のお湯100mLには、

約250gの尿素がとけます。

※尿素をとかすときは温度が下がるので、温度が下がりすぎないよう注意してください。

ぎりぎり60℃に溶けていた尿素の水溶液を、少しずつ冷やすと、尿素はとけきれなくなり、結晶として析出してきます。

温度の冷やし方で結晶の大きさやようすがかわります。

いっぱんに、ゆっくり冷やしたほうが大きな結晶ができ、急に冷やすと粉のように細かい結晶ができます。

★塩で結晶を作るとどうなるのかな?

★尿素の他ミョウバンを使ってもきれいな結晶ができます。

ぜひチャレンジしてみてください。

※実験するときには必ず大人の人と一緒に実験し、保護めがねを必ず着けて実験を行なって下さい。

さらに進化!蛍光粉がついている 【光る!結晶づくり】もあります。

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】