【理科実験 工作キット】 和紙をつくろう 紙原料(ミツマタ)

日本古来の和紙を作ってみよう!

昔の生活はどんなだったのかな?時代によって変化し続けている 私たちの生活は、これまで何千年もの歴史で発明された さまざまな道具で成り立っています。

最初からあった道具というのは ひとつもなく、すべて誰かが考えて作り出したものなのです。

これからも新しい道具を発明して発展するために、科学の知識を身につけ 研究していかなければならないのです。

古来と変わらない 紙すきを 体験してみましょう。

和紙作りに挑戦です。

ミキサーで紙原料を適量(20g程度)と 多めの水を入れて、5分位かくはんし、すき舟容器に水を8分目ぐらいはってかくはんした原料をコップ3杯〜5杯分位入れます。

添付のねり剤をほんの1つまみ(耳かき1杯程度)入れ、丹念にかきまぜます。

すいてみましょう。

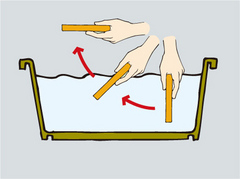

すき枠を手前に垂直に入れ、すばやく前に押しやってすくい上げます。

水がぬけていく間に、すき枠を左右、前後、8の字等に振って厚みを均等にします。

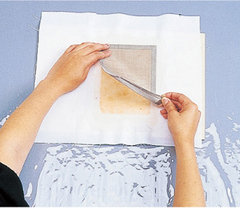

水が完全にぬけたら内枠をとり、すいた和紙原料の形をくずさないように金網ごと取り出します。

ベニヤ板等の上に布を敷いて、その上に手早く金網を返して 縁を押さえ、しずかにはがします。

上に布をかぶせその上にすいた和紙をのせていき、5〜6枚重なったらおもしを置いて水抜きをします。

完全に水抜けしたら、上からアイロンで乾燥させます。ある程度までかけたら1枚ずつ乾かしていきます。

アイロンで乾燥させる他に布ごとベニヤ板に1枚ずつ張り付けて干してもよいでしょう。

ミツマタが和紙の原料として使われている理由

・繊維(せんい)が長く強い

・繊維にねばりけがあるので、繊維同士がからみやすい

・繊維がたくさん取れる。

・栽培をするなど、原料の入手が簡単にできる。

・他の植物にくらべ、紙にしやすい。

・できあがった紙がきれい。

・できあがった紙が使いやすい。

原料となるミツマタです。天然のミツマタをねり状にし、乾燥させたものです。一晩水につけてかくはんするだけで、ハガキ30枚〜40枚の和紙がすけます。

江戸時代前期(今から約400年前)ごろから紙の原料として使われ始めました。徳川家康(とくがわいえやす)が伊豆(いず:しずおか県)でミツマタの紙すきをすすめたと言われています。今の日本ではお札(さつ)の原料として使われています。他には証券用紙(しょうけんようし)・箔合紙(はくあいし)・賞状用紙(しょうじょうようし)などにも使われています。

枝が三つに分かれることから三椏(ミツマタ)の名が付けられました。

手すき枠。 左から 大判(内寸:475×320mm)

はがき判(内寸:150×100mm)

色紙判(内寸:273×243mm)

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- もうすぐクリスマス。オシャレでかわいいクリスマスデザインのミニチュアを飾ってみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】